継手・仕口の接合方法を決める接合部倍率 T値とは

木造住宅の接合部の検討方法というと

N値計算法が頭に浮かぶのではないでしょうか。

N値計算法とは、

柱の柱頭柱脚において、梁や土台との接合方法を決める

検討方法の一つです。

計算式によって算定されたN値の程度により性能の高い接合金物を選択します。

一方でT値という数値があるのもご存知でしょうか。

今回はN値と同様に接合部の接合方法を決めるT値について

その概要をお伝えします。

品確法における検討方法に登場するT値

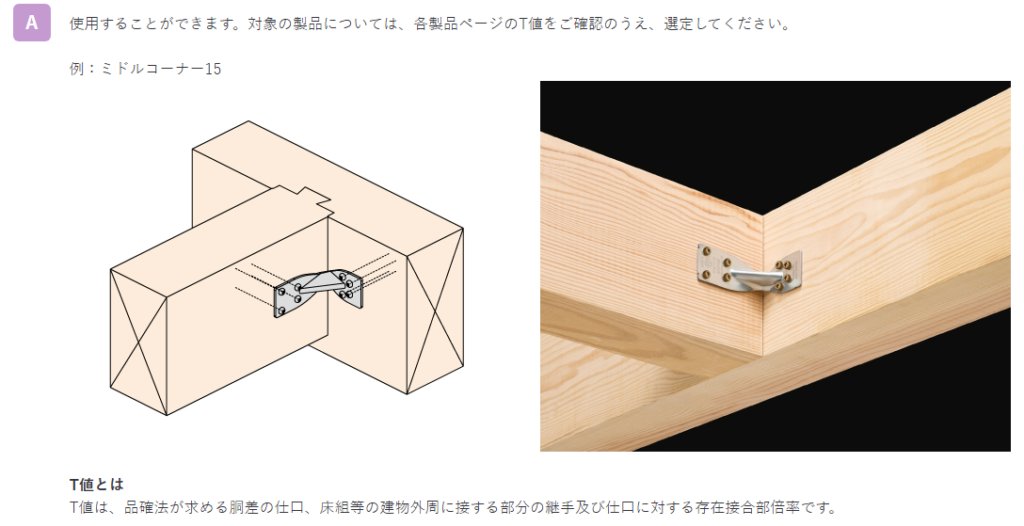

T値とは何かというと、

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)において

横架材の継手や仕口の接合方法を決める数値であり、

T値は以下の式により算定します。

T=0.185 × ΔQE × l

T :当該継手および仕口の必要接合部倍率

ΔQE :当該継手および仕口に接する床組等の有する存在床倍率

l :当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m)

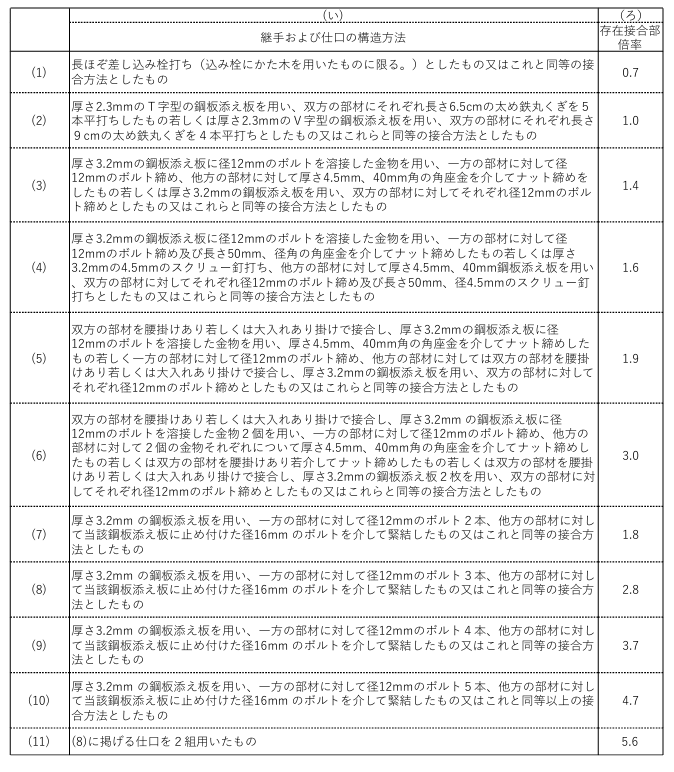

上記の式で算定したTの値以上の存在接合部倍率となる接合方法を下の表から選択します。

どの箇所で接合方法を検討するのか

Tの値を用いて検討すべき箇所はどこでしょうか。

先ほど横架材の継手や仕口の接合方法と述べましたが

具体的には床組等の建物外周部に接する部分の継手および仕口になります。

もう少し掘り下げると建物外周部に接する部分で下記に該当する部分です。

- 2階の外壁と接する1階の小屋組及び屋根面において、当該小屋組及び屋根面の2階の外壁側の両端の仕口

- 耐力壁線までの距離が1.5mを超える位置にある入り隅部分の床組等の仕口

- 相互の間隔が4mを超える耐力壁線に挟まれる床組等の中間にある胴差及び軒桁の継手及び仕口

どうして建物外周部は接合部の検討が必要なのでしょうか

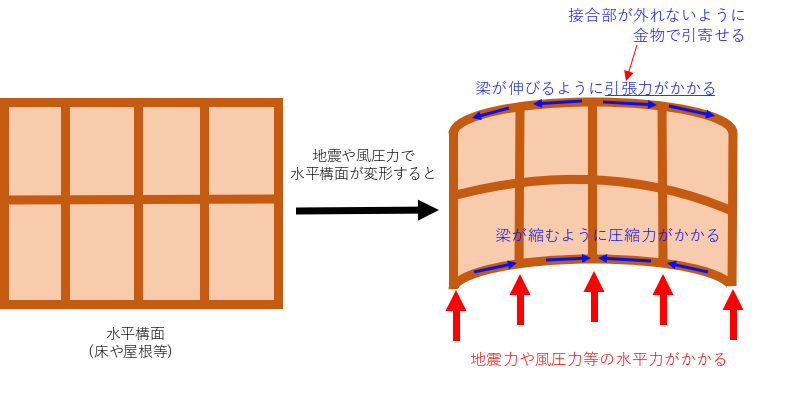

床や屋根などの水平構面は地震や風圧力による水平力を受けると

下図のように変形しようとします。

ちょうど梁が上から荷重を負担したときにたわむのと似ています。

上から荷重を受けると、梁の下端が孕んできますよね。

水平構面も同じで加力方向の最外縁で大きく変形します。

最外縁では外力(水平力)により大きな引張力や圧縮力が生じます。

この引張力による変形で横架材の接合部が外れるのを防ぐために接合金物を使用します。

T値により検討する箇所は、水平力により大きな引張力がかかる建物外周部

接合方法の具体例

どのような接合方法かは前述の表で示した通りなのですが、

必ずしもその方法に従わなくてはならないわけではなく、

T値、つまり接合部としての性能が確認された接合方法であれば

金物メーカーが販売している金物でも問題ありません。

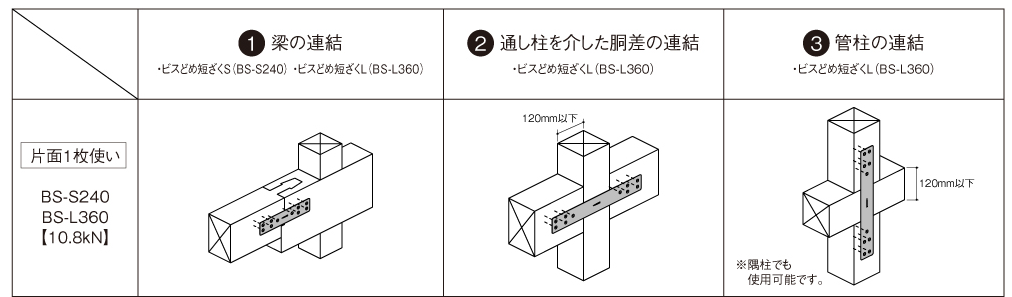

以下はBXカネシンのHPから抜粋した図です。

接合方法の例として参考になるのではないでしょうか。

イラストや写真がわかりやすい!

メーカーの製品情報ページを見ると、

その引張耐力にN値とT値が両方同じ数値で記載されていることがあります。

N値もT値も接合金物の短期許容引張耐力の数値を5.3で割った数値です。

※N=1=5.3kN

まとめ

T値と書いていますが、実は品確法の中では「T値」ではなく

単に「当該継手および仕口の必要接合部倍率:T」と記載しています。

T値というのは便宜的な呼び方なのかもしれません。

N値と同様な考え方で、

N値が柱の引抜きに対する接合部の検討に対し

T値は横架材の引抜きの検討で用いられます。

N値:柱の引抜きに対する接合部の検討

T値:横架材の引抜きに対する接合部の検討

また、N値もT値も許容応力度計算で接合部の検討を行った場合は省略可能です。

ただ、許容応力度計算を行う場合は

実際に解析ソフトで解析した際の存在応力よりも

隣接する耐力壁や水平構面の壁倍率や床倍率により算出した

必要応力(倍率により算出する竺組に発生し得る最大応力)で検定しないと

審査期間に指摘される可能性がありますのでご注意ください。