2025年度法改正 N値計算法と筋かい耐力壁の壁倍率低減

2025年度法改正により木造住宅の柱頭柱脚金物の検討に使用される計算式・N値計算法も改訂されました。

改正前と改正後でどのように変わったか見ていきましょう

N値計算法の新・計算式

まず改正後のN値計算法による計算式は下式になります。

平屋建て・2階建ての2階、2階建ての1階で上に2階がない部分

N=(A1×B1)×H1/2.7-L

N :N値

A1:検討する柱の両側の壁倍率の差

(筋かいの場合は補正した数値)

B1:出隅の場合0.8、その他の場合0.5

L :出隅の場合0.4、その他の場合0.6

H1:当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離

ただし3.2m以下の場合は2.7とする

2階建ての1階で上に2階がある部分

N=(A1×B1)×H1/2.7+(A2×B2)×H2/2.7-L

N・A1・B1は上記と同じ

A2:検討する柱に連続する2階の柱の両側の壁倍率の差

(筋かいの場合は補正した数値)

B2:2階が出隅の場合0.8、その他の場合0.5

L :出隅の場合1.0、その他の場合0.6

H1:当該階の横架材の上端の相互間の垂直距離

ただし3.2m以下の場合は2.7とする

H2:当該階に連続する壁における2階の横架材の上端の相互間の垂直距離

ただし3.2m以下の場合は2.7とする

法改正前は下線の項が式に含まれていませんでした。

新しく追加された項は金物に必要なN値を高く設定する割増係数です。

2.7mを基準とし、3.2mを超えた際にN値を割増すことの意図を次の節以降に説明していきます

N値=1=5.3kN

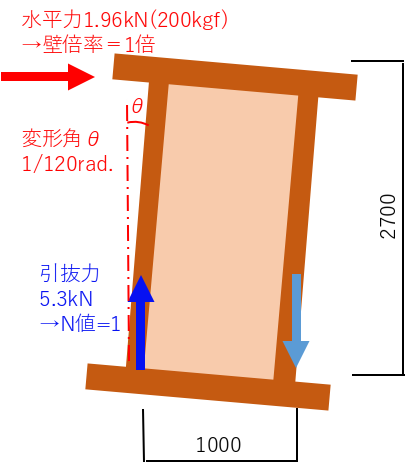

まずはそもそもN値って何なのか、ということを説明していきます。

耐力壁の性能は壁倍率として評価されますが、

壁倍率=1倍とは以下の想定のもと定められました。

- 耐力壁の寸法は幅1m(柱芯芯間)、高さ2.7m(横架材天端間)

- 層間変形角1/120rad.時に水平力1.96kN(200kgf)であること

※層間変形角:上下階の水平変位差を横架材天端間の高さで除した変形角

つまり1m長さあたり1.96kNの許容せん断耐力として基準化した係数が壁倍率です。

壁長さが0.91mなら1.96kN/m×0.91m=1.78kNの許容せん断耐力になり、

これが壁倍率5倍の場合は1.78kN×5=8.9kNになります。

耐力壁に水平力が作用すると加力方向に壁が倒れようとしますが

この時、柱脚には柱が土台から引抜けようとする力(引抜力・引張力)が生じます。

壁倍率を定めようとした際の耐力壁の基準寸法において

壁倍率1倍相当の水平力を負担した際に生じる引抜力が構造力学上5.3kNになります。

そしてこの5.3kNを1として基準化した係数がN値になります。

ポイントは以下になります。

N値は幅1m、高さ2.7mの壁倍率1倍の耐力壁に生じた引抜力が基準になっている

筋かいを入れた軸組の壁倍率の見直し

法改正に伴い、筋かいの壁倍率に高さに応じた低減係数αhを乗じることとなりました。

αhの算定式は以下になります。

αh=3.5×Ld/H0

αh:通常の壁倍率に乗ずる数値

Ld:筋かいと入れた軸組における柱芯々間の距離(mm)

H0:筋かいを入れた軸組の高さ(mm)

この式でLd=0.91としたときにαh=1となるのはH0=3185mm≒3200mmとなります。

そのためH0が3.2mを超えた場合に壁倍率が低減されます。

これは筋かいの高さが高くなると所定の壁倍率が発揮されないことが実験で判明したからです。

なお、Ldによりαhが1.0を超える場合はαh=1.0となります。

また、面材耐力壁にはこのαhを乗じる必要はありません。

耐力壁にはアスペクト比の制限がある

耐力壁は大きく筋かい耐力壁と面材耐力壁の2種類あります。

それぞれ様々な木質材料(木材・鋼材・金物・ボード類等)を使用されますが、耐力壁とみなすにあたり条件があります。

条件は以下の2つです。

❶壁長さ(壁倍率を乗じる前の長さ)

筋かい耐力壁:900~2000mm

面材耐力壁 :600~2000mm

❷耐力壁のアスペクト比(幅:高さ)の上限

筋かい耐力壁: 1:3.5

面材耐力壁 : 1:5

もし筋かい耐力壁の幅(長さ)が910mmの場合、

高さは3185mmまでとなります。

3.2m高さは耐力壁としての標準を超えている?

筋かい耐力壁の壁倍率低減の話とアスペクト比の話を書きましたが

いずれも下記の共通した数字がでてきます。

筋かい耐力壁の幅はしばしば910mm長さで使用されます。

(長くても1820mm)

また、幅に対して高さが高いほど柱脚が浮き上がりやすい(加力方向に倒れやすい)傾向があり、それだけ引抜力も大きくなります。

これは面材耐力壁も同様です。

これまでの実験の経験から、

標準高さより高いと柱脚が浮き上がりやすくなり、

耐力壁としての性能が落ちることがわかったことで

標準の階高と高い階高の境目を3.2mに設定したのではないでしょうか。

そしてN値計算を定めた前提・標準高さを超えた場合は

柱脚の浮き上がりに配慮してより高い性能の金物を選択させる。

これが法改正で新しくN値計算に追加されたH/2.7の意図です。

面材耐力壁のアスペクト比の上限は1:5ですが

設計上、面材耐力壁と筋かい耐力壁を併せて使用することが多いので

ここは一律条件の厳しい方で決めたのでしょう。

3.2m高さは耐力壁の標準を超え、壁倍率に関わらず柱脚の引抜力が強くなるためN値をH/2.7により割増した。

まとめ

法改正のなかで3.2mという数字が出たら、その根拠はどこに起因しているのかなんとなくイメージできるようになったのではないでしょうか。

ところで、

「筋かいのアスペクト比上限が3.5なのに3.2m以上の筋かい耐力壁なんてそもそも使えるの?」

と疑問に感じた人もいるのではないでしょうか。

もちろん幅を910mmより長くすれば可能ですが、アスペクト比の条件は法令で定められているわけではありません。

確認検査機関は構造安全性の確認をグレー本に準拠して判断しているのかもしれません。

ただ法改正以降、壁倍率や柱頭柱脚金物の検討時に高さ方向について適切に考慮されていることが明確になれば3.5のアスペクト比を超えて910mm長さの筋かい耐力壁を使用したとしても申請が通る可能性があります。

グレー本は2025年3月時点で2017年版まで出版されていますが

法改正に伴い新しく改訂されることが決まっています。

今後の設計指針や技術解説書の刊行に注目しましょう。